日本学士院賞授賞の決定について

日本学士院は、平成30年3月12日開催の第1117回総会において、日本学士院賞9件9名(うち2件に対し恩賜賞を重ねて授与)、日本学士院エジンバラ公賞1件1名を決定しましたので、お知らせいたします。受賞者は以下のとおりです。

| 1. 恩賜賞・日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

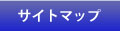

| 研究題目 | Dictionnaire du français médiéval(『中世フランス語辞典』) | |

| 氏名 | 松村 剛(まつむら たけし) |  |

| 現職 | 東京大学大学院総合文化研究科教授 | |

| 生年(年齢) | 昭和35年(58歳) | |

| 専攻学科目 | 中世フランス語・フランス文学 | |

| 出身地 | 東京都中野区 | |

| 授賞理由 | 松村 剛氏は、フランス語の語彙研究の分野で世界的に知られる研究者ですが、フランス中世文学研究の泰斗ミシェル・ザンク教授の要請を受けて、これまで信頼できる類書のなかった中世フランス語辞典の編纂に取り組み、Dictionnaire du français médiéval 一巻(全3,500頁)を独力で完成させました。本書は起源から中世末までのフランス語を収録して、精確で明晰な語義を与え、豊富な用例を添え、語源、語の歴史、地域性についての説明を付しています。用例の引用については、一切の孫引きを排して最良の校訂版ないし写本に当たるという原則を貫き、これによって従来引き継がれてきた多数の誤りと見落としが修正されました。また中世にはフランス全土に共通する国語としてのフランス語はまだ成立しておらず、数多くの地方語が並立し、イングランド・イタリア・聖地などで使われていたフランス語もそれぞれ独自性を有していましたが、本書はこの点についての情報を明記したはじめての辞書です。本書はフランスの言語文化の理解に不可欠な基本参考書であると同時に高度の学問的業績であり、フランスなど海外の学界でもきわめて高い評価を受けています。このような著作が日本人によって独力で編纂されたのは驚嘆すべき出来事です。 【用語解説】

|

|

| 2. 恩賜賞・日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 原子構造に基づくイオンポンプ作動機構の解明 | |

| 氏名 | 豊島 近(とよしま ちかし) |  |

| 現職 | 東京大学分子細胞生物学研究所教授、 東京大学分子細胞生物学研究所附属高難度蛋白質 立体構造解析センター長 |

|

| 生年(年齢) | 昭和29年(63歳) | |

| 専攻学科目 | 生物物理学 | |

| 出身地 | 秋田県由利本荘市(旧本荘市) | |

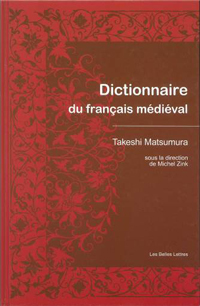

| 授賞理由 | カルシウムやナトリウムなどのイオンの濃度は細胞内と細胞外では大きく異なります。このイオンの勾配は細胞膜に存在するイオン特異的ポンプによって維持されています。豊島 近氏は、イオンポンプ蛋白質を代表する筋小胞体カルシウムポンプに関し、イオン輸送サイクルのほぼすべての中間状態の構造をX線結晶解析によって決定し、生体膜を越えてイオンを濃度勾配に逆らって輸送するポンプ蛋白質の複雑な作動機構を原子構造に基づいて解明しました。さらには、イオンポンプが活動する場である脂質二重膜をも可視化し、脂質二重膜を構成するリン脂質と膜蛋白質との動的で緊密な相互作用を初めて明らかにしました。また、ナトリウムポンプに関しても、どのようにしてナトリウムイオンをわずか0.04ナノメートルの違いしかないカリウムイオンと厳密に区別し、高速に運搬できるのかをナトリウムポンプ蛋白質の原子構造を決定して明快に説明しました。 【用語解説】

カルシウムポンプ蛋白質は、2つあるゲートを順に開閉し、ATP1個あたり2個のカルシウムイオンを1万倍もの濃度勾配に逆らって輸送する。その動きはミクロの手押しポンプのようである。 |

|

| 3. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | ドイツ史の始まり—中世ローマ帝国とドイツ人のエトノス生成— | |

| 氏名 | 三佐川亮宏(みさがわ あきひろ) |  |

| 現職 | 東海大学文学部教授 | |

| 生年(年齢) | 昭和36年(57歳) | |

| 専攻学科目 | ドイツ中世史 | |

| 出身地 | 北海道札幌市中央区 | |

| 授賞理由 | 三佐川亮宏氏の著書『ドイツ史の始まり—中世ローマ帝国とドイツ人のエトノス生成—』(創文社、2013年2月)は、ドイツ中世史学の最も根本的問題でありながら、歴史家の間で見解が大きく分かれ、長い間論争の的となってきた「ドイツ史」の始まりをいつの時点に想定するかについて、ドイツ人のエトノス(民族)としての出現時期如何の視点から探究し、多くが首肯しうる答えを導き出すのに成功しました。それは9世紀中頃に領土的枠組の基本が定まり、やがてラテン語に対比して単に「フォルクの言葉」を話す話者を表現した「テウトニキ(Teutonici)」という普通名詞が、「ドイツの人々」を意味する「ディウッチュ リウティ(diutischi liuti)」という固有名詞へと変貌し、それが自称としても他称としても使用され、12世紀前半に定着を見た時点をドイツ史の「始まり」の終期とすべきことを、年代記、国王文書、教皇文書、詩作品など、関連する大量かつ多様な類型の史料証言を、丹念に突き合せ、導き出しました。推論の糸をたぐり、統合を重ねながらひとつの説得的な結論を提示した優れた業績です。 【用語解説】

|

|

| 4. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 確率解析と数理ファイナンスの研究 | |

| 氏名 | 楠岡成雄(くすおか しげお) |  |

| 現職 | 東京大学名誉教授 | |

| 生年(年齢) | 昭和29年(64歳) | |

| 専攻学科目 | 数学 | |

| 出身地 | 大阪市此花区 | |

| 授賞理由 | 楠岡成雄氏は、伊藤 清氏によって創始された確率解析を大きく展開させ、その無限次元解析的方法を発展させることで新たな局面を切り開き、さらに数理ファイナンス等の分野で確率解析の深遠なる応用を与えました。 楠岡氏はD.W.Stroock氏との共同研究において、マリアバン解析を整備し大きく発展させ、この応用として、二階の微分作用素に関する熱方程式の基本解の準楕円性の問題に大きな進展を与えました。また、発展方程式の基本解の上からの評価がナッシュの不等式と同値であるという、発展方程式論の記念碑的な成果を挙げました。数理ファイナンスの分野においては、マリアバン解析とリー環論に基づいて、楠岡近似と呼ばれる拡散過程の期待値の近似計算方式を与え、オプション価格の高速計算の精度保証を可能としました。このほか、フラクタル上の確率過程、大偏差原理、統計力学に関係する確率モデルの研究など、極めて多岐にわたる顕著な業績を挙げています。【用語解説】

|

|

| 5. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | キラル相間移動触媒の創製 | |

| 氏名 | 丸岡啓二(まるおか けいじ) |  |

| 現職 | 京都大学大学院理学研究科教授 | |

| 生年(年齢) | 昭和28年(64歳) | |

| 専攻学科目 | 有機合成化学 | |

| 出身地 | 三重県松阪市 | |

| 授賞理由 | 丸岡啓二氏は、金属を含まず、かつ精密合成を可能にする有機分子触媒にいち早く着目し、環境調和型のキラル相間移動触媒である「丸岡触媒」や、さらに高活性の「簡素化丸岡触媒」の創製に成功しました。その結果、数多くの天然型および非天然型アミノ酸、ジアルキルアミノ酸など、新しい医薬品の開発に向けたキラル物質の選択的かつ大量合成法を確立することができました。たとえば、生理活性アミノ酸であるパーキンソン病治療薬や抗生物質などが容易に合成できます。これらの新しい触媒は、既に試薬化、商標登録され、国内外の大手の試薬会社を通じて広く大学や企業の研究室で使われています。また、10年程前から日本企業が非天然型アミノ酸合成の事業化を開始し、現在、国内および欧米の製薬会社から新規医薬原料や中間体用としての非天然型アミノ酸の受託合成を請け負っており、そのうちの幾つかは既に治験薬の段階に至っています。 【用語解説】

|

|

| 6. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 革新的ソフトマテリアルの精密階層設計に関する研究 | |

| 氏名 | 相田卓三(あいだ たくぞう) |  |

| 現職 | 理化学研究所創発物性科学研究センター副センター長、 東京大学大学院工学系研究科教授 |

|

| 生年(年齢) | 昭和31年(61歳) | |

| 専攻学科目 | 高分子化学・材料科学 | |

| 出身地 | 大分県佐伯市 | |

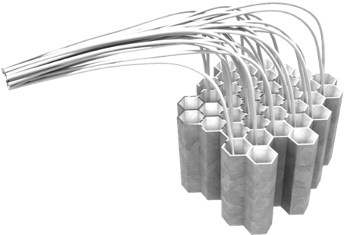

| 授賞理由 | 相田卓三氏は、分子が「ナノ領域を経て巨視領域に至る階層構造を形成する」ボトムアップ集積プロセスにおいて「多価相互作用」や「物理的摂動」を駆使し、世界を驚嘆させる多くの革新的ソフトマテリアルを開拓しました。昨今、研究者の視線がこれまでの「希薄平衡系」からより複雑な「凝縮非平衡系」に移行しつつありますが、相田氏は20年程前に無機材料のナノ細孔を反応場としたエチレンの押し出し重合を発見し、凝縮非平衡系での階層的組織化に立ちはだかる速度論的トラップを制御するためのヒントをいち早く察知しました。それを契機に上述の多価相互作用や物理的摂動を駆使してナノ領域と巨視領域の間に存在するMissing Linkを繋ぐことで未成熟だった当該分野を牽引し、ほぼ水から成るのに強靭で異方的なアクアマテリアルや破断しても室温で圧着修復できる樹脂ガラスなど、他に類のない独創的な物質科学を深く広く展開してきました。 【用語解説】

|

|

| 7. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | アジア稲作に及ぼす地球温暖化の影響に関するシステム農学的研究 | |

| 氏名 | 堀江 武(ほりえ たけし) |  |

| 現職 | 京都大学名誉教授 | |

| 生年(年齢) | 昭和17年(75歳) | |

| 専攻学科目 | 作物学 | |

| 出身地 | 島根県安来市 | |

| 授賞理由 | 堀江 武氏は、アジアの基幹食料であるコメの生産に及ぼす地球温暖化の影響と適応策を明らかにする目的で、アジアの主要な稲作気候帯をカバーする水稲の品種・地域比較栽培ネットワーク試験、およびCO2濃度を富化した温度傾斜型温室での水稲に対するCO2濃度と温度の複合処理実験などによって得られたデータを解析し、大気環境が水稲の生育・収量に及ぼす影響を高い確度で予測する数理プロセスモデルの開発に成功しました。このモデルに、大気大循環モデルが予測する大気CO2濃度の倍増時の気候値を入力し、アジア各地域の水稲生産に及ぼす地球温暖化の潜在的影響を明らかにしました。さらに、高CO2濃度・温暖化気候に高い適応性をもつ品種開発の目標形質とその遺伝資源を提示しました。これらの研究成果は、IPCC報告書などを通じて、温暖化防止の国際世論の形成に貢献するとともに、内外の様々な研究機関で地球温暖化と食料問題の解決を目指す研究に活用されるなど、先導的役割を果たしてきました。 【用語解説】

GISS大気大循環モデルが予測する大気CO2濃度640 µmol/mol到達時の平均気温の上昇(左図)が日本の水稲収量に及ぼす影響の予測(右図) |

|

| 8. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

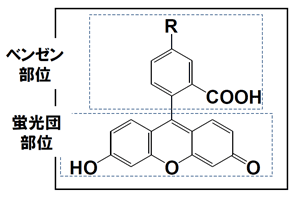

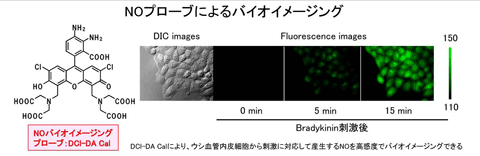

| 研究題目 | 蛍光特性制御原理の解明およびバイオイメージングへの応用に関する研究 | |

| 氏名 | 長野哲雄(ながの てつお) |  |

| 現職 | 東京大学名誉教授、 昭和薬科大学常任監事、 東京大学創薬機構客員教授 |

|

| 生年(年齢) | 昭和24年(68歳) | |

| 専攻学科目 | 薬学・ケミカルバイオロジー | |

| 出身地 | 東京都練馬区 | |

| 授賞理由 | 長野哲雄氏は蛍光の発光強度を制御できる原理を発見しました。制御原理は光誘起電子移動(Photoinduced electron Transfer: PeT)機構と呼ばれ、a-PeT、d-PeTの2種類あることを明らかにし、それらの原理を基盤に酵素・受容体などの様々な生体分子に対応した40種類以上のバイオイメージング(生体可視化)プローブの開発に成功しました。これらのプローブを生細胞あるいは生体組織に適用し、生体分子の機能解析に有用であることを実証しました。生体中から刺激に応じて時空間的に生体分子の活性変化を捉えるバイオイメージングは、現代のライフサイエンス研究において必要不可欠な技術になっていますが、15年以上前のまだ揺籃期にあったこの研究分野において、本研究が果たした役割は大きく、その発展に大きく貢献しました。長野氏は現在までに450報を超える論文を発表し、論文の総被引用回数は 20,000回を超えており、これは開発したプローブが世界中の研究者に汎用されていることを示しています。 【用語解説】

|

|

| 9. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | インスリン分泌を制御するシグナル伝達の分子機構に関する研究 | |

| 氏名 | 清野 進(せいの すすむ) |  |

| 現職 | 神戸大学大学院医学研究科特命教授、 神戸大学名誉教授 |

|

| 生年(年齢) | 昭和23年(69歳) | |

| 専攻学科目 | 代謝学 | |

| 出身地 | 島根県松江市 | |

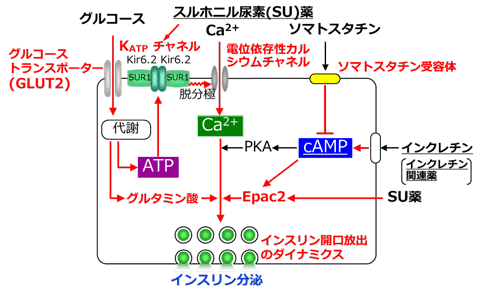

| 授賞理由 | 清野 進氏は血糖調節の根幹となるホルモンであるインスリンが膵臓のβ細胞から分泌されるメカニズムを分子レベルで解明しました。1921年にカナダのバンティングとベストによるインスリンの発見はそれまで不治とされていた糖尿病患者への福音となりましたが、1990年代までインスリンがどのような仕組みで分泌されるかは依然不明でした。清野氏は分子生物学的手法を用いてインスリン分泌の分子メカニズムを次々と解明しました。血中グルコースが変化した場合のシグナル伝達機構の解明は、インスリン分泌の基本的な分子メカニズムを解明する大きな業績です。清野氏はさらに、血糖降下薬であるスルホニル尿素(SU)薬や近年画期的な糖尿病治療薬として開発されたインクレチン関連薬によるインスリン分泌のメカニズムを明らかにしました。これらの成果は一部の低血糖症や糖尿病の成因の解明ならびに新しい治療法の確立へと発展し、臨床的な意義も大きく、国際的に高い評価を受けています。 【用語解説】

インスリン分泌の基本分子機構。清野氏は分子生物学的手法によりインスリン分泌を制御するβ細胞内シグナル伝達の基本分子機構を解明した。cAMP(サイクリックAMP。環状アデノシン3’,5’-一リン酸)は細胞内の情報伝達物質であり、様々な細胞機能を調節する。清野氏が解明したシグナル伝達を赤字で示す。 |

|

| 10. 日本学士院エジンバラ公賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 人類の起源と進化—ラミダス猿人から現生人類へ | |

| 氏名 | 諏訪 元(すわ げん) |  |

| 現職 | 東京大学総合研究博物館長・教授 | |

| 生年(年齢) | 昭和29年(63歳) | |

| 専攻学科目 | 自然人類学 | |

| 出身地 | 東京都世田谷区 | |

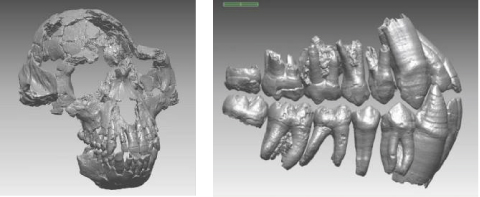

| 授賞理由 | 諏訪 元氏は、1980年代から東アフリカ、とりわけエチオピアにおいて初期人類化石の発見と進化形態学的研究に従事し、中新世後期(1,160万から530万年前)から更新世(250万から1万2千年前)まで幅広い時代の人類とその進化・適応について明らかにしてきました。特に440万年前のラミダス猿人、すなわち類人猿とアウストラロピテクスの間に位置する移行型の人類について初めて明らかにし、直立2足歩行の出現と雄犬歯の縮小が人類の系統において同期的に早期に起きた可能性が高いことを示しました。また、諏訪氏は、既存唯一の800万年前のアフリカの大型類人猿化石、チョローラピテクスを発見、命名し、人類と類人猿の「深い分岐仮説」を提唱してきました。さらに200万年前ごろ以後のホモ属は、集団間変異が大きい単一の種系統として、175万年前ごろまでにホモ・エレクトスへと進化し、以後旧人段階、新人段階の人類へと進化した様相について明らかにしてきました。 【用語解説】

ラミダス猿人の復元頭骨及び雄の歯列 |

|