日本学士院賞授賞の決定について

日本学士院は、平成31年3月12日開催の第1127回総会において、日本学士院賞9件9名(うち藤田誠氏に対し恩賜賞を重ねて授与)決定しましたので、お知らせいたします。受賞者は以下のとおりです。

| 1. 恩賜賞・日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

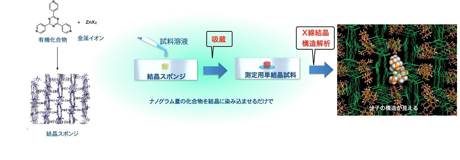

| 研究題目 | 結晶スポンジ法—X線構造解析の革新と分子科学技術への展開— | |

| 氏名 | 藤田 誠(ふじた まこと) |  |

| 現職 | 東京大学大学院工学系研究科教授、 分子科学研究所特別研究部門卓越教授 |

|

| 生年(年齢) | 昭和32年(61歳) | |

| 専攻学科目 | 有機化学・錯体化学 | |

| 出身地 | 東京都板橋区 | |

| 授賞理由 | 藤田 誠氏は、結晶スポンジ法(Crystalline Sponge method: 以下、CS法)と呼ぶ「結晶化を必要としないX線構造解析手法」を創出しました。CS法は、結晶スポンジ、すなわち細孔性の金属錯体単結晶に、対象試料を溶液状態から吸蔵させ、錯体の細孔を鋳型として吸蔵試料化合物の周期配列を作り出し、そのX線結晶構造を観察する技術です。X線構造解析において、これまで多大な時間と労力を必要としてきた「試料の結晶化」の工程を省くことができる画期的な技術です。この手法は汎用性が高く、分子が関与する様々な研究の現場で活用されています。とりわけ、測定に必要な試料の量をマイクログラムの大きさに下げることができるため、微少量成分の構造決定を行う天然物化学や、微量活性成分や不純物の構造決定を必要とする製薬企業の創薬研究において大きな威力を発揮しています。この技術の誕生の背景には、藤田氏が過去四半世紀かけて積み上げた「配位結合駆動の自己組織化物質創製」の基礎的な研究基盤があります。 【用語解説】

CS法の概念図:細孔性錯体(結晶スポンジ)にサンプルを吸収させX線測定を行うと,結晶スポンジ内に捕捉された分子の構造が観測される。 |

|

| 2. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 『太平洋戦争期の物資動員計画』 | |

| 氏名 | 山崎志郎(やまざき しろう) |  |

| 現職 | 大妻女子大学社会情報学部教授 | |

| 生年(年齢) | 昭和32年(61歳) | |

| 専攻学科目 | 日本経済史 | |

| 出身地 | 東京都北区 | |

| 授賞理由 | 山崎志郎氏の著書『太平洋戦争期の物資動員計画』(日本経済評論社、2016年12月)は、散逸した戦時統制資料を編纂した上で、その分析により、鉄鉱石・石炭・石油・ボーキサイト・穀物・塩などの基礎物資の動員(生産・輸送・配分)の計画と実態を究明し、大東亜共栄圏とりわけその中心をなす戦時日本経済の全体像を初めて数量的に明らかにしました。日本政府は、物資動員計画をスムーズに実行するために途中から利潤原理の重視へと転換したと指摘されてきましたが、山崎氏は計画には最初から利潤原理が組み込まれており、計画の実現を阻んだのは戦局の悪化による海上輸送力の激減と自給圏構想の破綻であったことを実証しました。同氏によれば、その根源的理由は、陸海軍の圧力により軍需と民需のバランスが時間を追って大きく軍需に偏ったことであり、減少した動員物資が輸送船と軍用機の製造に集中的に配当された結果でした。民間への食糧供給すら困難となり、飢餓の広範な発生が予想され、本土決戦が不可能なことが判明した結果、初めて日本政府は敗戦を受け入れたのでした。 【用語解説】

|

|

| 3. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

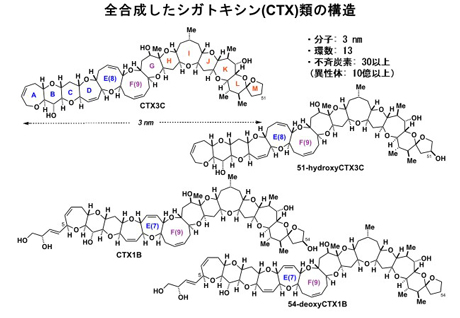

| 研究題目 | シガトキシンを始めとする複雑な構造を有する生理活性天然物の全合成研究 |

|

| 氏名 | 平間正博(ひらま まさひろ) |  |

| 現職 | 東北大学名誉教授、 (株)アクロスケール取締役、 大阪府立大学大学院理学系研究科客員教授 |

|

| 生年(年齢) | 昭和23年(71歳) | |

| 専攻学科目 | 天然物合成化学 | |

| 出身地 | 東京都目黒区 | |

| 授賞理由 | 平間正博氏は、9員環エンジイン抗ガン抗生物質を始めとする多数の複雑な生理活性天然物の独創的な全合成法を開発し、従来の全合成研究の枠を超えた、他分野や社会にも貢献する新しい天然物合成化学を展開しました。特に、地球温暖化に伴い世界中で深刻化している海産物中毒シガテラの原因毒で、巨大で複雑な構造を持つシガトキシン類の全合成を完成しました。そして、構造と毒性の関係も明らかにしたほか、無毒の合成中間体を抗原用ハプテンとして用いた信頼性の高いモノクローナル抗体作成法を開発し、高感度毒魚検定イムノアッセイ法や中毒治療への道を開きました。合成シガトキシン類は毒素同定の標準試料や神経生理学研究試薬として国内外へ供給される一方、シガトキシン検出用イムノアッセイキットは日本企業によって実用化されました。これらの研究は、化学の基礎研究が学問分野や国境も越えて人類社会の健康と福祉へ貢献できることを実証したものです。 【用語解説】

|

|

| 4. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 太陽観測衛星による太陽電磁流体現象の研究 | |

| 氏名 | 常田佐久(つねた さく) |  |

| 現職 | 国立天文台長、自然科学研究機構副機構長 | |

| 生年(年齢) | 昭和29年(64歳) | |

| 専攻学科目 | 天文学 | |

| 出身地 | 東京都文京区 | |

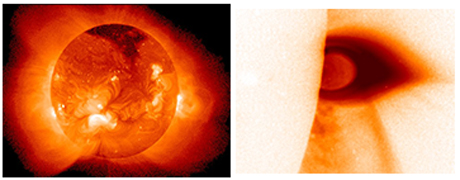

| 授賞理由 | 常田佐久氏は、太陽観測衛星「ようこう」・「ひので」に搭載したX線望遠鏡や可視光望遠鏡の開発と運用を主導し、太陽フレアが磁気リコネクションと呼ばれる磁気エネルギーのプラズマエネルギーへの転換過程によることを明らかにしました。また、共同研究者と共に、光球における磁気流体波動、太陽の極域における強磁場、短寿命水平磁場等の発見やX線強度のゆらぎから非常にエネルギーの小さいフレアが大量に発生している可能性を指摘する等、コロナ加熱や太陽の磁場生成機構の理解の鍵となる観測結果を、次々ともたらしました。さらに、これらの観測データの即時公開に尽力し、その観測データは世界の研究者に広く利用され、総査読論文数2,400を超えています。これらの成果は、NASAおよびESA(欧州宇宙機関)の太陽観測衛星計画に大きな影響を与えました。また、衛星計画と並行して、観測ロケット等を用いた観測装置の開発と飛翔実験を継続的に行い、多くの人材を育成しました。 【用語解説】

(左)「ようこう」衛星が軟X線波長で観測した太陽コロナ、(右)「ひので」衛星の捉えた2017年9月10日発生した10年に一度の巨大太陽フレア(軟X線)。(いずれも疑似カラー) |

|

| 5. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

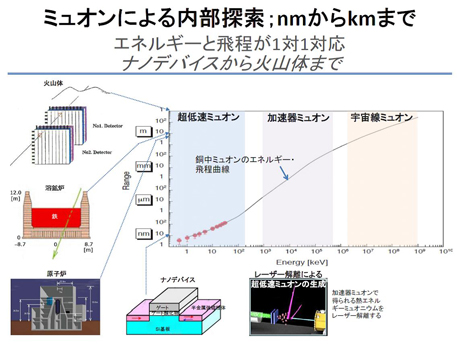

| 研究題目 | ミュオンラジオグラフィーの開拓と大規模構造体の非破壊的研究 | |

| 氏名 | 永嶺謙忠(ながみね かねただ) |  |

| 現職 | 高エネルギー加速器研究機構名誉教授、 東京大学名誉教授、 理化学研究所名誉研究員、 総合研究大学院大学名誉教授、 山梨大学客員教授 |

|

| 生年(年齢) | 昭和16年(77歳) | |

| 専攻学科目 | 原子核素粒子物理学・物質生命地球科学 | |

| 出身地 | 神奈川県三浦郡葉山町 | |

| 授賞理由 | 永嶺謙忠氏は、素粒子ミュオンのビーム生成と利用において独自の研究領域を開拓するとともに、ミュオンを用いる学際的科学を総合的に発展させ、ミュオン科学の開拓的研究に多大な貢献をしました。水平近くに飛来する高エネルギーの宇宙線ミュオンを用いたラジオグラフィー法を創始して、地球規模の巨大物体の内部構造の探索を可能にし、自然災害予知への道をひらきました。火山体の噴火道のミュオン透過像がオンラインで得られ、火山体の活動状況の経時変化を知るのに成功しました。この方法は地震・火山に伴う地球内部の探査研究に新しくユニークな手段を提供したばかりでなく、製鉄所の高炉の内部探索や福島第一原子力発電所の重損傷事故における溶融燃料棒の探索等に貢献しています。 【用語解説】

|

|

| 6. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

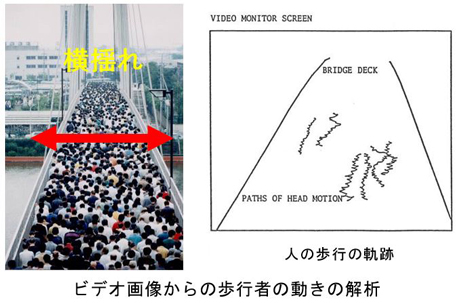

| 研究題目 | 長大な構造物の振動現象の解明と制御 | |

| 氏名 | 藤野陽三(ふじの ようぞう) |  |

| 現職 | 横浜国立大学先端科学高等研究院上席特別教授、 内閣府プログラムディレクター(戦略的イノベーション 創造プログラム(SIP))、 東京大学名誉教授 |

|

| 生年(年齢) | 昭和24年(69歳) | |

| 専攻学科目 | 土木工学 | |

| 出身地 | 東京都豊島区 | |

| 授賞理由 | 橋梁などの長大な構造物においては地震や風などにより様々な振動が発生しますが、藤野陽三氏は計測に基づき、いくつもの未知未聞の特殊な振動現象を発見し、原因を解明し、その対策につなげました。例えば、橋の微小な揺れが群集の同期歩行に繋がり有意な振動に成長することを、画像技術を用いて世界で初めて明らかにしました。この研究は、その後2000年に発生した、橋の閉鎖につながるミレニアムブリッジ(ロンドン)の歩行者による過大振動を予測する先見的なもので、数理科学的な現象解明を先導しました。また、振動制御の分野でも、同調液体ダンパーなどの新しい制御方式、同調質量ダンパーや免震構造などの性能評価法を提案し、それらは内外の長大な構造物で幅広く適用されてきています。振動計測を発展させ、既存構造物の状態監視技術につながる構造ヘルスモニタリングにおいてもレーザー非接触方式などを開発しました。これらの一連の成果を踏まえ、「構造制御学」という新しい分野を確立させ、正しく、この分野を世界的に主導してきました。 【用語解説】

|

|

| 7. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

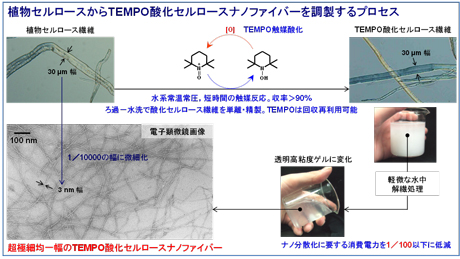

| 研究題目 | 植物由来の完全分散化セルロースナノファイバーに関する研究 | |

| 氏名 | 磯貝 明(いそがい あきら) |  |

| 現職 | 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 | |

| 生年(年齢) | 昭和29年(64歳) | |

| 専攻学科目 | 生物材料科学 | |

| 出身地 | 静岡市清水区 | |

| 授賞理由 | 磯貝 明氏は、大気中の炭酸ガスの固定化物として植物中に蓄積されているセルロース化学の基礎研究を進めました。その結果、水系・常温・常圧での触媒反応を用いることで、どの陸上植物からも3ナノメートルと超極細均一幅で、水中で完全分離分散した新規セルロースナノファイバーの調製方法を見出し、その分散化メカニズムと表面ナノ構造を明らかにしました。本セルロースナノファイバーの特異的構造と特性に基づき、高強度、高酸素バリア性、超低線熱膨張率を有する機能材料に変換でき、また、他の材料や機能性素材と複合化することで、高性能複合材料が得られます。本研究成果と国内外の共同研究を通じて、磯貝氏は世界のナノセルロース関連の学術分野を先導しています。再生産可能なセルロースナノファイバーの質的・量的利用の拡大は、循環型社会基盤の構築、地球温暖化防止に貢献が期待されます。既に、企業による本セルロースナノファイバーの本格生産が開始され、実用化・製品化が進められています。 【用語解説】

|

|

| 8. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

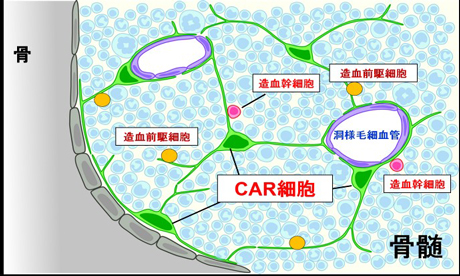

| 研究題目 | 造血幹細胞と造血、骨を維持する骨髄微小環境の解明 | |

| 氏名 | 長澤丘司(ながさわ たかし) |  |

| 現職 | 大阪大学大学院生命機能研究科教授、 大阪大学大学院医学系研究科教授、 大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授、 京都大学名誉教授 |

|

| 生年(年齢) | 昭和36年(57歳) | |

| 専攻学科目 | 免疫学・血液学・幹細胞生物学 | |

| 出身地 | 滋賀県大津市 | |

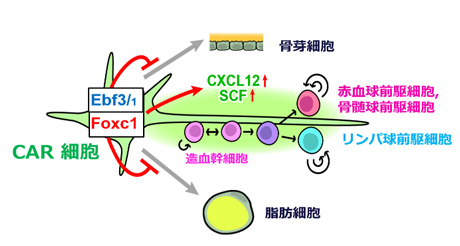

| 授賞理由 | 血液細胞は、血管内を流れる細胞群で、酸素を全身に運搬する赤血球、病原体を排除する免疫細胞などの白血球、血管の損傷を修復する血小板からなり、生命の維持に欠かせません。血液細胞は、寿命が短いのですが、骨の中心部分の空洞を占める骨髄で造血幹細胞というごく少数の細胞が供給源となり、生涯造り続けられています(造血)。しかし、なぜ、骨髄のみが造血幹細胞や造血を維持できるのかは謎でした。長澤丘司氏は、骨髄で、造血幹細胞と造血の維持に必須の微小環境(ニッチ)を構成する細胞(CAR細胞)、ニッチの機能に必須のサイトカイン(CXCL12)、ニッチの形成と維持に必須の転写因子を全て解明しました。さらに、CAR細胞は骨髄の脂肪細胞と、骨を造る骨芽細胞の供給源である間葉系幹細胞であることを明らかにしました。これらの成果は、血液細胞と骨が造られる仕組みの解明を飛躍的に進め、関連する疾患の理解や治療法の開発の土台となります。 【用語解説】

長い細胞突起を持つCAR細胞が造血幹・前駆細胞のニッチを構成する。

CAR細胞は骨芽細胞と脂肪細胞を供給する間葉系幹細胞で、造血幹細胞と造血を維持する。CAR細胞では、特異的に発現する転写因子Foxc1とEbf3が未分化性を維持し、造血に必須のサイトカインCXCL12とSCFの産生を促進し、造血幹・前駆細胞の微小環境(ニッチ)を形成・維持する。 |

|

| 9. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

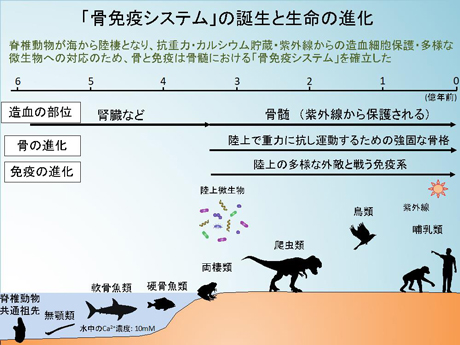

| 研究題目 | 骨の研究と免疫学の融合を目指すOsteoimmunologyの研究 | |

| 氏名 | 高柳 広(たかやなぎ ひろし) |  |

| 現職 | 東京大学大学院医学系研究科教授 | |

| 生年(年齢) | 昭和40年(53歳) | |

| 専攻学科目 | 免疫学 | |

| 出身地 | 東京都新宿区 | |

| 授賞理由 | 高柳 広氏は、免疫細胞の骨組織への影響と、骨の細胞(骨芽細胞や破骨細胞)による免疫制御など、骨組織と免疫系の相互作用に注目して、Osteoimmunology(骨免疫学)と名付ける新しい学問領域を創始しました。関節リウマチのような自己免疫疾患では、病的なT細胞(リンパ球の一種)がRANKLを介して骨を吸収・破壊する破骨細胞の形成を促進し骨を破壊すること、RANKLが免疫分子を介して破骨細胞の運命を決定するメカニズムを発見しました。高柳氏が提唱した骨免疫学の概念は、骨代謝学や免疫学の学術的な進歩に大きく貢献しただけでなく、骨や免疫に関わる多くの疾患、特に骨粗鬆症、関節炎を伴う自己免疫疾患、癌の骨転移などの病態解明と新規治療法の開発に道を拓きました。 【用語解説】

|

|